The government has recognized 690 territories for its indigenous population, covering about 13% of Brazil’s land mass. Nearly all of this reserved land (98.5%) lies in the Amazon.

But although roughly half of all Brazilian Indians live outside the Amazon, these tribes only occupy 1.5% of the total land reserved for Indians in the country.

Yanomami woman

© Fiona Watson/Survival

Those peoples who live in the savannahs and Atlantic forests of the south, such as the Guarani and the Kaingang, and the dry interior of the north-east such as the Pataxo Hã Hã Hãe and Tupinambá, were among the first to come into contact with the European colonists when they landed in Brazil in 1500.

Despite hundreds of years of contact with expanding frontier society, they have in most cases fiercely maintained their language and customs in the face of the massive theft of, and continuing encroachment onto, their lands.

The largest tribe today is the

Guarani, numbering 51,000, but they have very little land left. During the past 100 years almost all their land has been stolen from them and turned into vast, dry networks of cattle ranches, soya fields and sugar cane plantations. Many communities are crammed into overcrowded reserves, and others live under tarpaulins by the side of highways.

The smallest Amazonian tribe consists of one man, who lives in this house in western Brazil.

© Fiona Watson/Survival

The people with the largest territory are the relatively isolated 19,000

Yanomami, who occupy 9.4 million hectares in the northern Amazon, an area about the same size as the US state of Indiana and slightly larger than Hungary.

The largest Amazonian tribe in Brazil is the Tikuna, who number 40,000. The smallest consists of

just one man, who lives in a small patch of forest surrounded by cattle ranches and soya plantations in the western Amazon, and eludes all attempts at contact.

Many Amazonian peoples number fewer than 1,000. The

Akuntsu tribe,for example, now consists of just five people, and the

Awá just 450.

Awá mother and baby. The Awá are the most threatened tribe on earth.

© Survival

Uncontacted

Uncontacted Indians in the western Brazilian Amazon.

© Survival

Brazil is home to more

uncontacted peoples than anywhere on the planet. It is now thought that approximately 80 such groups live in the Amazon. Some number several hundred and live in remote border areas in Acre state and in protected territories such as the Vale do Javari, on the border with Peru. Others are scattered fragments, the survivors of tribes virtually wiped out by the impacts of the rubber boom and expanding agriculture in the last century. Many, such as the nomadic Kawahiva, who number a few dozen, are fleeing loggers and ranchers invading their land.

As pressure mounts to exploit their lands, all uncontacted Indians are extremely vulnerable both to violent attack (which is common), and to diseases widespread elsewhere like flu and measles, to which they have no immunity.

Livelihoods

Most tribes live entirely off the forests, savannas and rivers by a mixture of hunting, gathering and fishing. They grow plants for food and medicine and use them to build houses and make everyday objects.

‘We Indians are like plants. How can we live without our soil, without our land?’

(Marta Guarani)

A Zo'é family relaxes in a hammock made from Brazil nut fibres.

© Fiona Watson/Survival

Staple crops such as manioc, sweet potato, corn, bananas and pineapples are grown in gardens. Animals such as peccaries, tapir and monkeys, and birds like the curassow are hunted for meat.

Some tribes, like the Matis, use long blowguns with poisoned darts to catch prey. Most use bows and arrows, and some also use shotguns. Nuts, berries and fruits such as açai and peach palm are regularly harvested and bees’ honey is relished.

Fish, particularly in the Amazon, is an important food. Many indigenous people use fish poison or timbó to stun and catch fish. The

Enawene Nawe, who do not eat red meat, are renowned for the elaborate wooden dams called ‘waitiwina’ which they build across small rivers every year to catch and smoke large quantities of fish. Their Yãkwa ceremony is linked to the fishing dams and has been recognized as part of Brazil’s national heritage.

During the fishing season, Enawene Nawe men build wooden dams to catch fish, Brazil.

© Fiona Watson/Survival

A handful of peoples – the Awá, the Maku in the north-west and a few uncontacted tribes – are nomadic hunter-gatherers. They live in small extended family groups and keep few possessions, which allows them to move rapidly through the forest. They can erect shelters from tree saplings and palm leaves in just a few hours.

Like all indigenous peoples, they carry incredibly detailed mental maps of the land and its topography, fauna and flora, and the best hunting places. The Awá sometimes hunt at night using torches made from the resin of the maçaranduba tree.

‘When my children are hungry I just go into the forest and find them food.’ (Peccary Awá)

Ethnobotanical knowledge and conservation role

Indigenous peoples have unrivalled knowledge of their plants and animals, and

play a crucial role in conserving biodiversity.

‘You have schools, we don’t, but we know how to look after the forest.’

Davi Kopenawa Yanomami

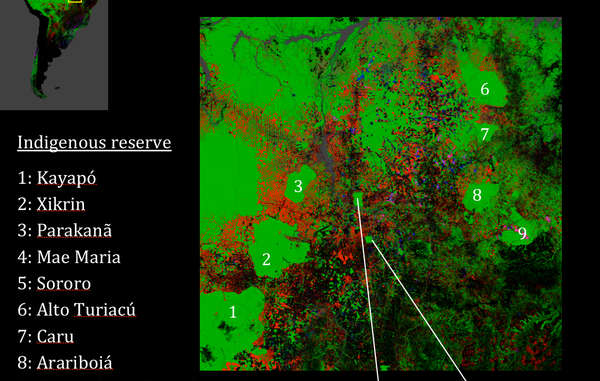

According to scientific studies, indigenous lands are

‘currently the most important barrier to Amazon deforestation.’

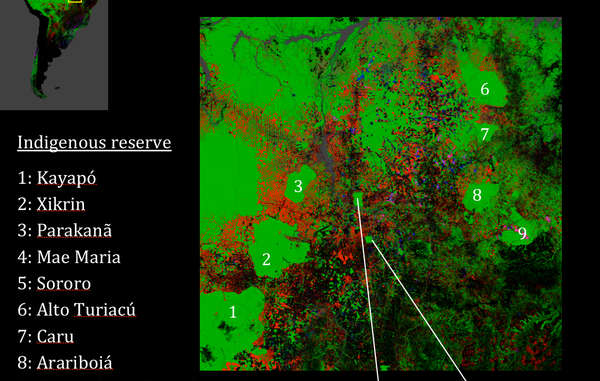

Satellite imagery shows how indigenous territories (numbered green areas) conserve Amazon rainforest and act as a barrier to deforestation (other colors)

© Survival

In some states such as Maranhão, the last remaining tracts of forest are found only in indigenous territories (the Awá are a good example of this), and these are under huge pressure from outsiders.

Davi Kopenawa, Yanomami shaman and spokesman

© Fiona Watson/Survival

Their role in conserving the rich biodiversity of the cerrado (or savannahs) and the Amazon rainforest is vital.

‘Why is it taking so long to believe that if we hurt nature, we hurt ourselves? We are not watching the world from without. We are not separate from it.’

Davi Kopenawa Yanomami

The Yanomami cultivate 500 plants for foods, medicines, house-building and other needs. They use nine different plant species just for fish poison. The Tukano recognize 137 varieties of manioc.

Guaraná, the ubiquitous fizzy cola drink in Brazil, was known to the Satere Mawe Indians long before it was commercialized. They would roast the seeds, grind them into a powder mixed with water, and drink it before setting off on a hunt. The Guaraná ensured they did not feel hungry, and had enough energy to keep hunting.

Many Brazilian Indian tribes like those of the Xingu Park, the Yanomami and the Enawene Nawe live in malocas – large communal houses – which shelter extended families, who string their hammocks from the rafters and share food around family hearths.

The Yanomami live in large communal houses.

© Dennison Berwick/Survival

Spirit worlds and shamanism

Like tribal peoples throughout the world, Indians in Brazil have very deep spiritual connections to their land. This is reflected in their rich oral history, cosmology, myths and rituals.

Some tribes take hallucinogenic drugs, which enable them to journey to other worlds to connect with spirits, and to cure sickness. This is not casual or recreational, but takes years of training and initiation.

Yanomami shamans inhale yakoana or yopo , a hallucinogenic snuff, in order to call on their shamanic spirits, or xapiri. The xapiri play a crucial role in healing ceremonies and during the reahu, or funeral feast, when communities come together to consume the ashes of dead people.

’I am a shaman of the rainforest and I work with the forces of nature, not with the forces of money or weapons. The shaman’s role is really important: they cure sick people and study to know the world.’

Davi Kopenawa Yanomami

Shamans of tribes such as the Kaxinawá and Ashaninka drink ayahuasca, a brew made from the caapi vine, during healing sessions. Others like the Arawete and Akuntsu smoke tobacco, or inhale it as snuff.

Some, like the Awá, take no stimulants or drugs, but

go into a trance through the power of rhythmic dancing and clapping to journey to the iwa, or abode of the spirits, where they meet the souls of the ancestors and the spirits of the forest, the karawara.

Awá men greeting the Karawara spirits.

© Toby Nicholas/ Survival

The transition from childhood to adulthood is often marked by ceremonies and seclusion. When a Tikuna girl first menstruates, she is painted black with genipapo dye and adorned with eagle feathers. She sings, dances, and jumps over fires for up to four days with almost no sleep, and then goes into isolation for several months, during which time she is taught about the history of her people and informed of her future responsibilities.

The peoples of the Xingu are famous for funerary ceremonies honoring dead leaders, who are represented by decorated trunks of wood called kwarup.

History

The history of Brazil’s indigenous peoples has been marked by brutality, slavery, violence, disease and genocide.

When the first European colonists arrived in 1500, what is now Brazil was inhabited by an estimated 11 million Indians, living in about 2,000 tribes. Within the first century of contact, 90% were wiped out, mainly through diseases imported by the colonists, such as flu, measles and smallpox. In the following centuries, thousands more died, enslaved in the rubber and sugar cane plantations.

Umutima shaman in 1957. In 1969 most of the Umutima were wiped out by a flu epidemic.

© José Idoyaga/Survival

By the 1950s the population has dropped to such a low that the eminent senator and anthropologist Darcy Ribeiro predicted there would be none left by the year 1980. On average, it is estimated that one tribe became extinct every two years over the last century.

In 1967, a federal prosecutor named Jader Figueiredo published a 7,000 page report cataloguing thousands of atrocities and crimes committed against the Indians, ranging from murder to land theft to enslavement.

In one notorious case known as ‘The massacre of the 11th parallel’, a rubber baron ordered his men to hurl sticks of dynamite into a Cinta Larga village. Those who survived were murdered when rubber workers entered the village on foot and attacked them with machetes.

The

report made international headlines and led to the disbanding of the government’s Indian Protection Service (SPI) which was replaced by FUNAI. This remains the government’s indigenous affairs department today.

Survival International was founded in 1969 in response to an article by Norman Lewis in the Sunday Times magazine on the genocide of Brazil’s Indians.

The size of the indigenous population gradually started to grow once more, although when the Amazon was opened up for development by the military in the 1960s, 70s and 80s, a new wave of hydro-electric dams, cattle ranching, mines and roads meant tens of thousands of Indians lost their lands and lives. Dozens of tribes disappeared forever.

Auré and Aurá, the last survivors of their tribe, which is believed to have been violently wiped out. Auré has since died, leaving Aurá as the last remaining speaker of his language.

© Toby Nicholas/Survival

Twenty-two years of military dictatorship ended in 1985, and a new constitution was drawn up. Indians and their supporters lobbied hard for more rights.

Much has been achieved, although Indians do not yet enjoy the collective landownership rights they are entitled to under international law.

‘This here is my life, my soul. If you take the land away from me, you take my life.’

Marcos Veron, Guarani

Threats and challenges today

In the 514 years since Europeans arrived in Brazil, the tribal peoples there have experienced genocide on a huge scale, and the loss of most of their land.

‘We didn’t know the white people were going to take our land. We didn’t know anything about deforestation. We didn’t know about the laws of the white men.’

Enawene Nawe

Today, as Brazil forges ahead with aggressive plans to develop and industrialize the Amazon, even the remotest territories are now under threat. Several

hydro-electric dam complexes are being built near uncontacted Indian groups; they will also deprive thousands of other Indians of land, water and livelihoods. The

dam complexes will provide cheap energy to mining companies, who are poised to carry out large scale mining on indigenous lands if Congress passes a draft bill that is being pushed hard by the mining lobby.

Kayapó dance at an anti-dam protest in 2006

© T Turner

In the south many tribes such as the Guarani live in appalling conditions under tarpaulin shacks along the roadside. Their leaders are being systematically targeted and killed by private militias of gunmen hired by the ranchers to prevent them occupying their ancestral land. Many Guarani have

committed suicide in despair at the lack of any meaningful future.

‘In the old days, we were free. Now we are no longer. So our young people think there is nothing left. They sit down and think, they lose themselves, and then commit suicide.’

Rosalino Ortiz, Guarani

Indigenous resistance and organizations

Today, there are over 200 indigenous organisations, which are at the forefront of the battle to defend their hard-won rights. Hundreds of Indians took to the streets last year to protest against the government’s plans to weaken their rights. Many run their own projects, health clinics and bilingual schools. The Tikuna established a

museum to showcase their technologies, art, culture and language to white people.

Some tribes have made videos and DVDs to record rituals and ceremonies for their descendants, and to increase understanding of their ways of life. The Indigenous Council of Roraima runs projects on animal husbandry, fishing, and preserving seed banks for genetic diversity to ensure the tribe’s self-sufficiency.

Despite these achievements, there remains an endemic racism towards Indians in Brazil. In law they are still considered minors. The most important goal for tribal peoples in Brazil is control over their lands – Brazil is one of only two South American countries that does not recognise tribal land ownership.

‘We do exist. I want to say to the world that we are alive and we want to be respected as a people.’

Marta Guarani

Damiana Cavanha is leading her Guarani community in its campaign for its ancestral land to be returned.

© Fiona Watson/Survival

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

- -

-